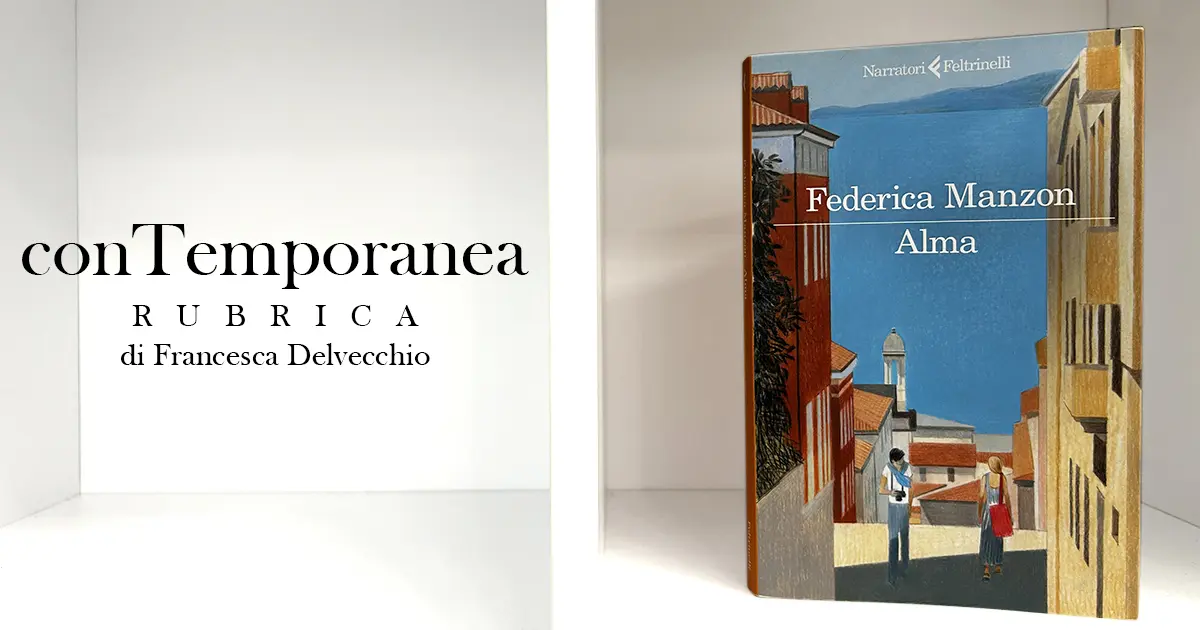

Federica Manzon, Alma, Feltrinelli 2024

Opera vincitrice del premio Campiello 2024

Analisi dell’opera di

Francesca Delvecchio

Quello di Alma è il racconto di un ritorno nel passato, sui passi dell’infanzia e dell’adolescenza ma anche della Storia, per fare pace con i dubbi e i segreti non detti che alla fine vengono restituiti alla luce. Siamo a Trieste, Alma torna nella sua città natale per occuparsi dell’eredità del padre, «arrivata inaspettata quando ormai sembrava troppo tardi per fare i conti con la famiglia, il passato, i morti e le radici, quel genere di cose che stanno sepolte sotto terra».

Ma la Trieste del presente è sfuocata e ventosa. Alma si siede al porticciolo da dove si tuffava da bambina, soggiorna in hotel sull’isola segreta dove la portava il padre – l’isola di Balbec –, cammina e svolta tra i ricordi che pullulano tra strade e piazze.

«Potrebbe fermarsi alla baia e scendere fino allo scoglio che era suo, ormai del tutto nascosto dai pini marittimi che sfiorano l’acqua, evocare da lì i fantasmi di un’epoca, ma questo luogo non le appartiene. È solo il frammento di un’estate lunga come la sua infanzia, o qualcosa di meno. Una sospensione della vita che accadeva altrove, un tempo reso irreale dal segreto. Non dire a nessuno dell'isola, va bene zlato? Sì. Per molti anni ha creduto di essersi immaginata tutto, il Maresciallo e il fazzoletto rosso dei pionieri. Eppure conosceva i dettagli. Quei giorni sono esistiti, la geografia conferma il tempo. Tutte le storie finiscono in un'isola, diceva suo padre. Ma Alma sospetta che per lei l'isola sia solo l'inizio».

Sì, l’inizio del suo rimettersi sulla careggiata della Storia. Lei “che viene dall’est” e nella capitale, dove vive e lavora come giornalista, quel peso frammisto di origini meticce e memorie combattute tra fascisti, nazisti, comunisti e titini non si sa bene nemmeno cosa sia. Come se non facesse per nulla parte della storia italiana ed europea. In fondo, «essere nati a ovest o a est d'Europa, fa differenza: la geografia ci incatena a un carattere, decide in anticipo chi siamo e l'impressione che faremo sugli altri».

La casa in viale dei platani, quella sul Carso e la Città dei Matti

L’infanzia di Alma è divisa tra due case e due momenti. In viale dei platani c’è la bella casa dei nonni materni, dal ricordo asburgico e ordinato. Le lenzuola stirate, la frutta a tavola, la scuola di tedesco, le passeggiate tra le palazzine liberty, i pomeriggi al caffè San Marco.

Sul Carso ci va a vivere quando i genitori decidono di avere una vita diversa e “più semplice”, spesso a un passo dall’indigenza e dalla precarietà, ma comunque colorata, vicino alla ‘Città dei Matti’ dove la madre lavora – con la grande rivoluzione di Franco Basaglia che pervade le pieghe del racconto –, echeggiante le eterne avventure che il padre girovago vive in Jugoslavia, in bilico tra l’italiano, il triestino e le lingue balcaniche.

Poi arriva Vili e tutto si spacca. L’Austriaungheria viene definitivamente cancellata. E l’equilibrio seppur precario non c’è più, non solo nella metafora familiare e nell’idealità del mondo infantile, ma anche storicamente, visto che di lì a poco Tito muore (1980).

«Si era materializzato sulla porta della casa sul Carso un sabato di settembre che ancora si facevano i bagni al mare: un bambino magro magro, gli occhi neri e una frangia scura da teppista, indossa pantaloni della tuta e maglia della Stella Rossa di Belgrado con cui sembra aver dormito da giorni, una felpa legata in vita, dalla spalla gli pende il borsone sportivo che è il suo bagaglio, tra le braccia stringe un razzo spaziale. Il padre di Alma gli tiene una mano sulla testa e sorride allegro come ogni volta che ha bisogno della sua famiglia per liberarsi delle angosce o delle difficoltà che lo assalgono nella vita oltre confine.

"Alma lui è Vili. Vili lei è Alma"».

La Jugoslavia, il padre di Alma, le generazioni che frammentano la Storia

Con la morte di Tito, il padre di Alma, che era nell’entourage del Maresciallo e scriveva i discorsi dopo che erano stati pronunciati sui palchi, scompare per mesi e poi torna a casa sempre più di rado. La presenza di Vili in casa sembra temporanea, poi diventa definitiva. I ragazzi crescono, si conoscono, si appassionano alla politica, sono curiosi della storia della città e dei confini. Nel frammento della loro vita, così come della loro adolescenza appare sempre più evidente come manchino i punti fissi: servono come l’aria, ma non è scontato trovarli. Alma e Vili sono ancora troppo giovani, a diciassette anni, per essere l’uno il pilastro dell’altra. Lui è figlio del mondo, attratto dall’altrove e dalle radici che i genitori gli hanno d’improvviso reciso.

Lei, parlando col nonno e studiando la madre, comprende finalmente le sfaccettature che differenziano i ranghi della società. Il nonno che «ha passato la vita a conoscere personaggi interessanti, a leggere libri, giornali, opuscoli politici, ma sopra ogni cosa si è esercitato a dare una bella forma a quello che ha imparato» vive in un passato aristocratico e antico. È troppo lontano dal presente di Alma, ma il dono che le lascia è incommensurabile: la memoria. La madre, che «mangia mettendosi lo smalto sulle unghie dei piedi o leggendo un libro di Kundera che la nonna giudicherebbe un romanzetto per signore con velleità», è la generazione che si ribella ai padri, alla continua ricerca della propria indipendenza, con la volontà di crearsi regole proprie, rifiutando quelle imposte e tappandosi le orecchie e gli occhi di fronte al passato. È una parentesi a sé stante: Alma è qualcosa di ancora diverso, i conti con la Storia dovrà farli nolente o volente. E sarà il padre con la sua eredità a costringerla, nonostante proprio lui abbia sempre predicato il contrario. Il nomade eternamente diviso tra l’amore per moglie e figlia e la voglia di varcare il confine; che predica sempre ad Alma l’importanza di conoscere le cose del presente, ma non quelle del passato che “non contano”. L’uomo che il nonno non odia, ma reputa “debole”, perché «ha tagliato i ponti col proprio passato ed è diventato un figlio del vento senza radici».

Le radici: l’intero romanzo è un viaggio per dimostrare quanto valgano, quanto non se ne possa fare a meno. Quanto, anche quando si è spiccato il volo per andare lontano e dimenticarsene, tornano a essere quel punto fisso da cui parte l’identità di ognuno di noi. «Non credo che tu sia una sradicata, devi solo trovare il tuo posto dove mettere radici», dice il nonno. È un gioco pericoloso, ma vitale ed è qui che inizia la riconquista del proprio io di Alma, ma anche di Vili.

Le guerre, la geografia, la Serbia e Vili

Le radici della storia sono inzuppate di guerre e sangue, che oltre alla morte, portano frontiere e cicatrici insanabili nell’identità dei popoli. A volte si dimentica quanto conti più la geografia di tutto il resto. Il padre di Alma lo sa bene: “Tutto dipende dalla geografia e non dalla storia. Il passato e la memoria sono sopravvalutati”. E ancora:

«Non è solo il comunismo che sta per finire, o quella strana variante dei Balcani. A morire è la possibilità di entrare e uscire dai Paesi senza limitazioni, grazie al passaporto rosso che non obbligava a stare da una parte o dall'altra. Vorrebbe raccontare a Vili che tutti i suoi innamoramenti di là dal confine non riguardavano le donne, ma i mondi a cui appartenevano».

Mondi che di lì a qualche anno vengono dilaniati e divisi dai vari nazionalismi. Il romanzo nomina qualche tappa dei dieci lunghi anni delle guerre jugoslave: l’Armata popolare jugoslava bloccata a Polog, l’indipendenza della Slovenia e l’assedio di Vukovar (1991), l’assedio di Sarajevo (1992-96), il genocidio di Srebrenica (1995).

Se il viaggio di Alma alla ricerca delle radici si misura in continue analessi nella sua memoria e ritorni al presente (nei suoi tre giorni a Trieste, in attesa di ricongiungersi con Vili, amico, fratello, amante, nemico), il ritorno del giovane in Serbia nel vigore dei suoi venti anni è quasi scontato. Nel cuore di Belgrado l’ennesimo riavvicinamento/scontro tra loro, l’accelerazione della guerra, gli articoli di Alma per il giornale e le fotografie di Vili. Il ritmo stringe, la luce cupa e il clima freddo della città sono una bolla mentre basta spostarsi di qualche chilometro per toccare con mano violenza, morte, mentre di notte si sentono i carrarmati avanzare e nei negozi si trova solo cavolfiore.

Così diventa via via sempre più prepotente un altro fulcro del libro, che finora ha scorso latente lungo tutta la narrazione: l’eterno dilemma di come raccontarle la violenza e la morte, da parte di chi le ha vissute o viste, a chi ne ha solo sentito parlare. Le idiosincrasie delle convinzioni politiche di ogni parte, i giochi di potere nascosti nelle stanze degli hotel, gli occhi dormienti delle zone europee e italiane più a ovest che, guardando in quell’est, vedono solo un groviglio di popoli e strade indistinguibili tra loro. Massacri dimenticati presto e il cui ricordo è stato flebilmente riacceso solo con l’inizio di una nuova guerra in Europa. Dove sta la verità? Sembra chiedere tutto di questo romanzo “frutto dell’immaginazione” che non pretende di rispondere. Ma delle coordinate chiare le dà – valide oggi come allora e sempre – attraverso le parole del nonno di Alma.

"Ma devo scrivere quello che sta accadendo adesso!" (esclama Alma, al telefono col nonno, ndr). "No schatzi, tu devi capire le persone, capire chi sono, da dove arrivano, perché si trovano in mezzo a quel pandemonio, altrimenti finirai per credere anche tu alle storie costruite da qualcun altro," dice, e Alma si chiede se sta pensando a suo padre, il genero senza un passato che inventa la Storia. "Si leggono un sacco di sciocchezze qui da noi, non ne hai idea! Prendi tempo, non avere fretta."

Il tempo dell’anima di Alma

Il ritorno a Trieste di Alma è il ritorno a casa, un po’ come lo è stato per l’Arminuta il ritorno a Borgo Sud. Se il nostos può essere anche la fine di una lunga peregrinazione, Alma chiamata a riscuotere un’eredità che non voleva deve scoprire che i vuoti del presente non sempre li riempie il futuro. E se il tempo del suo ritorno a Trieste si misura e divide in circa tre giorni o poco più, è nella durata dei suoi ricordi e del vissuto – in quel tempo della coscienza come lo definiva il filosofo Henri Bergson e proprio lì il lettore entra – che deve capire cosa le ha insegnato la sua famiglia, cosa vuole farne del lascito che le resta e quindi da che parte sta il suo cuore.

Nella durata di 266 pagine di parole abilmente incastonate c’è un viaggio che pagina dopo pagina diventa sempre più libero, così come lo diventa la protagonista, sulle orme degli insegnamenti della sua famiglia e di Basaglia con i suoi cosiddetti “matti”. Nella durata di memorie peregrine a cavallo tra la Storia e la Geografia c’è la scoperta del tempo dell’anima di Alma.

Può interessarti anche:

Invernale di Dario Voltolini: il dolore e i ricordi del padre

Invernale di Dario Voltolini: il dolore e i ricordi del padre

Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola: il romanzo corale che sa raccontare le donne

Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola: il romanzo corale che sa raccontare le donne

Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio: tra vento e mare

Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio: tra vento e mare

Brucia l’origine di Daniele Mencarelli: il fuoco dell’umanità

Brucia l’origine di Daniele Mencarelli: il fuoco dell’umanità

Tutto il silenzio che serve per trovare una parola vera

Tutto il silenzio che serve per trovare una parola vera

“Favete Linguis”, anteprima della raccolta di Mario Famularo

“Favete Linguis”, anteprima della raccolta di Mario FamularoLeggi anche

- 1 settimana fa

- 2 settimane fa

- 2 settimane fa